Catégorie : Santé & Prévention

A retenir

Quelques points sur les bronchiolites à VRS :

- leur fréquence hivernale,

- leur grande contagiosité,

- une population à risques, aux deux extrêmes de la vie,

- le facteur aggravant du tabagisme familial,

- une approche vaccinale récente par la prévention maternelle anténatale,

- une nouvelle molécule anticorps monoclonale élargie à toute la population de nouveaux nés.

- la préconisation vaccinale au-dessus de 75 ans (65 ans, si pathologie cardiaque ou pulmonaire chronique).

La bronchiolite est une atteinte des voies respiratoires inférieures d’origine virale. Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la cause la plus fréquente, représentant environ 80 % des cas. Elle atteint les jeunes enfants, surtout lors de la première année, avec une saisonnalité hivernale, mais aussi les personnes âgées. Dans ces deux populations, des formes graves peuvent en résulter, bien que ces dernières soient minoritaires. Celles-ci surviennent préférentiellement chez des enfants prématurés, ou atteints d’affection cardiaque, pulmonaire… De mauvaises conditions socio-économiques et le tabagisme familial peuvent constituer des facteurs aggravants. Moins de 5% des enfants atteints seront hospitalisés et parmi eux une faible proportion en réanimation.

La période épidémique (Novembre à Mars, avec souvent un pic à l’issue des fêtes de fin d’année) constitue un défi d’accueil pour les services de Pédiatrie. On peut espérer que les nouvelles approches thérapeutiques amélioreront cette situation. Des recommandations ont été émises, cet été, par la HAS tant pour les nourrissons que les personnes âgées.

Prévention pour le nourrisson

Des mesures d’hygiène.. identiques à celles du Covid19…

La diffusion virale respiratoire ainsi que la haute contagiosité expliquent que les mesures préventives d’hygiène sont comparables à celles préconisées pour le Covid19 : aération des locaux, hygiène des mains, port du masque adéquat [cf. recommandations Sf2H, octobre 2024]

Elles doivent être appliquées, malgré les difficultés, dans les lieux de socialisation précoce (crèches, salles d’attente, transports en commun) mais ne suffisent pas toujours.

Les fêtes de fin d’année représentent un facteur important de dissémination virale. La prévention du tabagisme parental est également importante pour celle des formes graves.

La vaccination maternelle

La future mère, vaccinée durant la grossesse, peut apporter à son enfant, par voie transplacentaire, les anticorps protecteurs pendant au moins les trois premiers mois, période la plus à risque. Ce vaccin (Abrysvo) est recommandé au 8ème mois. Il s’ajoute aux recommandations concernant la grippe, le Covid19 et la coqueluche. Les 2 premiers peuvent être associés. Ils doivent avoir été effectués au moins 14 jours avant la naissance. Si ce n’est pas le cas (ou si refus vaccinal) une médication préventive peut être proposée, pour le VRS, après la naissance.

Prévention du nourrisson par anticorps monoclonal

La prévention passive par anticorps monoclonal (bloqueur des récepteurs VRS) est possible depuis de nombreuses années mais était réservée aux enfants à risque (grands prématurés, cardiopathies, mucoviscidose) pour des raisons de coût, mais surtout de répétition nécessaire des injections jusqu’en mars. Avec l’arrivée du Beyfortus, une seule injection suffit pour couvrir la période hivernale. Ceci a conduit les pouvoirs publics à la recommander pour tous les enfants sans protection vaccinale maternelle. Avec une telle approche on peut espérer que les formes nécessitant une hospitalisation deviendront rares. Pour cela il faut que les futurs parents, dont le choix est libre, en soient convaincus. Les professionnels de santé en charge de la grossesse ont un rôle important pour les convaincre.

Chez les personnes âgées

Le VRS peut provoquer chez les personnes âgées une détresse respiratoire aiguë et des complications graves, voire mortelles. On le sait depuis que l’on parvient à mieux identifier ce germe en pratique courante.

En juillet 2024, la HAS a indiqué que la vaccination est un moyen efficace de se protéger des formes graves et la recommande pour toutes les personnes âgées de 75 ans ou plus, ainsi que pour les personnes de 65 ans ou plus, présentant une pathologie respiratoire ou cardiaque chronique.

Deux vaccins existent : Abrysvo (Pfizer) et Arexvy (GSK). Le premier (seul autorisé pour la femme enceinte) est un vaccin bivalent recombiné sans adjuvant. Le second est monovalent avec adjuvant. Pour tous les deux, une seule injection suffit avec une efficacité de 60 à 80 % pour une couverture d’un an. Il n’y a pas encore de données concernant l’efficacité d’un rappel. Ces vaccins sont pris en charge par la Sécurité sociale.

Bien entendu l’APPA apporte son soutien à cette politique de prévention qu’elle recommande pour tous ses adhérent(e)s.

Catégorie : Santé & Prévention

Lancée en novembre 2023 à l’initiative de l’APPA, Coup de Blouse est la première plateforme d’information et de prévention sur la souffrance au travail, dédiée aux internes, praticiens, hospitalo-universitaires et à leurs proches. Depuis sa création, plus de 30 000 visiteurs uniques ont consulté le site qui propose, tout au long de l’année, de nouveaux contenus sur le sujet…

Pourquoi « Coup de Blouse »?

Selon une étude retentissante de l’association Soins aux Professionnels de Santé, publiée en 2016, 47 % des soignants interrogés déclarent ne pas savoir à qui s’adresser en cas de difficulté… S’il existe effectivement différents outils et moyens de contacts, généralistes ou ciblés, il n’est pas toujours évident d’identifier ceux adaptés à sa situation personnelle ou à celle d’un proche, parent ou collègue, en souffrance.

C’est l’un des objectifs principaux de l’APPA avec « Coup de blouse » : proposer une plateforme d’information unique, facile d’accès et adaptée aux besoins de la communauté médicale hospitalière.

« Coup de blouse » a ainsi été créé comme un centre de ressources en ligne pour aider les internes, les praticiens hospitaliers, hospitalo-universtaires ainsi que leurs proches à identifier les risques, les solutions concrètes et les organismes compétents en matière d’écoute, de prise en charge voire d’urgence. Il ne s’agit pas d’un service d’écoute ni d’accompagnement personnalisé, mais d’une plateforme d’information et de prévention sur la souffrance au travail à l’hôpital.

Que trouve-t-on sur « Coup de Blouse »?

La plateforme de l’APPA propose 4 types d’outils, régulièrement mis à jour, pour prévenir les « coups de blouse » :

- Des fiches pratiques sur les principaux risques psychosociaux à l’hôpital, souvent interdépendants, avec rappel du cadre (médical, juridique, organisationnel, etc.), solutions concrètes et liens utiles « pour aller plus loin ».

- Des « paroles » à travers un format d’interviews de personnalités engagées sur le sujet et une série podcast, « Coup de Blouse », pour recueillir et partager des témoignages de victimes d’épisodes de souffrance au travail.

- Une bibliothèque de ressources multimédia (voir, écouter, lire, naviguer) pour identifier et mieux comprendre les risques, les expériences, les solutions mobilisables par les victimes et par leurs proches.

- Des numéros et tchats d’écoute, d’accompagnement ou d’urgence, adaptés à la situation personnelle et professionnelle de chacun.

Un an plus tard, quel est le bilan?

Quelques données-repères sur la fréquentation et la communication autour de la plateforme :

- Plus de 30 000 utilisateurs uniques, soit environ 2 500 chaque mois en moyenne (plus de 80 par jour)

- Près de 2 000 écoutes cumulées pour les 3 premiers épisodes de la série podcast, disponibles sur le site et sur toutes les grands plateformes d’écoute (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc.)

- Des relais réguliers, sur les réseaux sociaux, par des associations d’internes ou de praticiens, des syndicats et d’autres médias ou organisations engagés, directement ou indirectement sur le sujet : Hospimédia, Podcast Santé, Santé Psy Jeunes, Éditions Delcourt, Psycom, Papageno, Musae, etc.

- Un support d’information de l’APPA matérialisant son projet associatif et son approche globale en faveur de la santé des internes et des praticiens. « Coup de Blouse » permet notamment de s’adresser aux nouvelles générations, à travers des contenus attractifs, comme les podcasts, et lors des événements médicaux.

Quels projets et contenus pour la suite ?

Pour ce premier anniversaire de « Coup de Blouse », une mise à jour complète est en cours. Elle sera étoffée, tout au long de l’année, par de nouveaux contenus permettant de compléter la bibliothèque de ressources ou les « paroles » des personnalités invitées.

L’APPA continue, au jour le jour, à promouvoir le site, à travers ses supports d’information, ses réseaux sociaux et ses partenaires.

Financée intégralement par l’association, la plateforme se matérialise également par un « kit d’information » disponible en accès libre sur le site à destination de la communauté hospitalière : affichettes imprimables, bannières et visuels libres de droits pour les réseaux sociaux, etc. Tous les établissements et organisations qui adhérent à la démarche peuvent les utiliser pour informer leurs publics concernés.

N’hésitez pas à les partager dans votre hôpital !

Catégorie : Santé & Prévention

Chaque novembre, la campagne Novembre Bleu attire l’attention sur une cause essentielle : la lutte contre le cancer de la prostate. Cet événement vise à sensibiliser les hommes sur l’importance du dépistage précoce et à encourager le soutien à la recherche.

Pour en savoir plus sur la campagne internationale « Movember », dédiée à la prévention des cancers masculins et à la santé mentale : cliquez ici

Bien que le cancer de la prostate touche principalement les hommes, il est crucial que leurs proches soient également impliqués. Ensemble, ils peuvent contribuer à briser les tabous autour de cette maladie et encourager une discussion ouverte.

Participer aux événements ou partager des informations permet à chacun de jouer un rôle actif dans cette cause.

Où réaliser le dépistage?

- Médecins généralistes : votre premier interlocuteur pour le dépistage est souvent votre médecin généraliste. Il pourra évaluer vos facteurs de risque, discuter de vos antécédents familiaux et vous orienter vers les tests appropriés.

- Urologues : spécialistes de la santé masculine, les urologues sont formés pour réaliser des dépistages et des examens plus approfondis si nécessaire.

- Centres de santé et hôpitaux : de nombreux établissements de santé proposent des programmes de dépistage organisés, où vous pouvez passer des tests de dépistage dans un cadre professionnel et sécurisé.

L’importance du soutien psychologique

Le diagnostic d’un cancer, quel qu’il soit, peut être dévastateur. Il est essentiel de ne pas hésiter à chercher du soutien, que ce soit par le biais de groupes de parole, de professionnels de la santé mentale ou d’amis et de famille. Le partage des émotions et des expériences peut être un grand réconfort et aider à mieux vivre cette épreuve. Novembre Bleu est l’occasion de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. En se mobilisant ensemble, nous pouvons briser les stéréotypes et favoriser un dialogue ouvert sur le cancer de la prostate et les cancers masculins. Sensibiliser, soutenir et agir sont les clés pour lutter efficacement contre cette maladie.

Catégorie : Santé & Prévention

Comme chaque année, Le Ministère de la Santé et de la Prévention, Santé publique France et l’Assurance maladie mettent en oeuvre le Mois sans tabac, un défi national encourageant les fumeurs à s’abstenir de fumer pendant 30 jours, en novembre. Rejoignez les 96 762 inscrits qui suivent le mouvement…

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site de l’opération pour accéder à des conseils et des outils précieux pour vous aider à relever ce défi.

Ce que vous pouvez obtenir

- Consultation gratuite avec un professionnel de l’arrêt du tabac.

- Kit gratuit d’arrêt du tabac, comprenant un programme de 40 jours avec des conseils quotidiens et des outils de suivi.

- Communauté d’entraide sur les réseaux sociaux (Facebook, X, Instagram) pour partager vos expériences.

Téléchargez aussi l’application Tabac info service pour un programme d’accompagnement personnalisé, incluant des conseils de tabacologues et des mini-jeux.

Les bienfaits de l’arrêt du tabac

Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 vos chances d’arrêter définitivement. Les premiers effets bénéfiques apparaissent dès les premiers jours :

- 24 heures après la dernière cigarette : élimination du monoxyde de carbone, amélioration de la respiration.

- En quelques jours : retour du goût et de l’odorat, augmentation de l’énergie.

À long terme, après un an sans tabac, le risque d’infarctus diminue de moitié et celui de cancer du poumon également.

Depuis sa création, l’opération Mois sans Tabac, lancée par Santé publique France, a déjà mobilisé près de 1,2 million de participants. Ne manquez pas cette opportunité de changer votre vie !

Catégorie : Santé & Prévention

Un mois d’engagement pour la lutte contre le cancer du sein

Pour plus d’information, consulter ce lien

Au-delà de la prévention, Octobre Rose est un véritable mouvement solidaire. Partout, des initiatives fleurissent : marches, courses, conférences, ainsi que des événements culturels ou sportifs. Tous partagent un même objectif : soutenir les femmes touchées par le cancer du sein et financer des projets de recherche pour améliorer les traitements. Le célèbre ruban rose, symbole de la campagne, rappelle l’importance de cette cause tout au long du mois d’octobre.

Si la campagne s’adresse principalement aux femmes, elle concerne aussi l’entourage, car ensemble, il est possible de briser les tabous et d’encourager la mobilisation. En participant aux événements ou en relayant les messages, chacun peut jouer un rôle actif dans cette lutte. Octobre Rose, c’est bien plus qu’une campagne de prévention : c’est un mois d’engagement collectif pour soutenir la recherche, les patientes et leur famille.

Pour celles qui souhaitent se faire dépister, plusieurs options sont disponibles :

- Le dépistage est accessible dans les centres de radiologie, les hôpitaux et via les médecins généralistes ou gynécologues qui peuvent orienter vers une mammographie.

- Des campagnes de dépistage gratuit sont également proposées pour les femmes de 50 à 74 ans, dans le cadre du programme national de dépistage organisé.

Il est conseillé de consulter régulièrement son médecin pour évaluer la nécessité d’un dépistage, notamment en fonction des antécédents familiaux.

Dépistage des cancers : des modalités simplifiées et dématérialisées

L’Assurance Maladie simplifie en 2024 le dépistage des cancers du sein, du col de l’utérus et colorectal. Les invitations et relances sont désormais accessibles via le compte Ameli. Le dépistage du cancer du sein concerne les femmes de 50 à 74 ans, celui du col de l’utérus, les femmes de 25 à 65 ans, et celui du cancer colorectal, les personnes de 50 à 74 ans.

Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie pour une détection précoce et une meilleure prise en charge.

Catégorie : Santé & Prévention

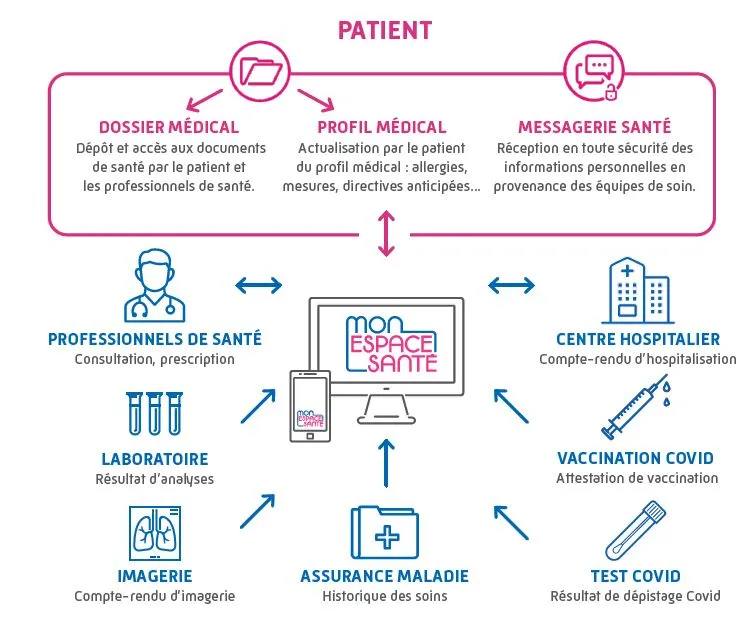

Mon espace santé est une plateforme numérique sécurisée, lancée par l’Assurance maladie et le Ministère de la Santé, permettant de gérer ses informations médicales en ligne.

La plateforme propose de nouvelles fonctionnalités :

Messages de prévention personnalisés :

- En fonction de votre profil sur le carnet de santé en ligne.

- Explication de la raison des messages.

- Possibilité de désactiver cette option sans justification.

Agenda médical :

- Affichage des rendez-vous importants pour la santé, disponible depuis avril 2024.

- Inclus :

- Vaccinations obligatoires et recommandées.

- 20 examens obligatoires pour les enfants jusqu’à 16 ans.

- Examens bucco-dentaires offerts aux enfants, adolescents, et jeunes adultes.

- Examens bucco-dentaires annuels pour adultes.

- Bilans de prévention à des âges clés (18, 45, 60, 70 ans).

- Prochains ajouts : dépistages organisés des cancers.

L’agenda permet également de suivre les examens recommandés pour les enfants et de recevoir des notifications de rappel.

Autres fonctionnalités de la plateforme :

- Profil médical détaillant traitements en cours et antécédents médicaux.

- Dossier médical partagé pour stocker et accéder à des documents médicaux.

- Messagerie sécurisée pour des communications confidentielles avec les professionnels de santé.

- Option de transmission des ordonnances à la pharmacie pour une préparation anticipée des médicaments.

Rappel : Utilisation d’un code confidentiel pour la première connexion, valable 6 semaines. En cas de perte ou d’expiration du code, un nouveau peut être demandé. Il est possible de clôturer son compte à tout moment.

Catégorie : Santé & Prévention

Quelles sont les stratégies ou comportements que nous devons adopter face aux pathologies infectieuses qui risquent de ruiner nos journées et détériorer notre santé ?

« La santé est comme l’amitié, sa valeur est rarement reconnue avant qu’elle ne soit perdue » (Proverbe Chinois). Ce n’est pas pour rien que tout le monde court derrière sa santé en espérant rejoindre l’autre monde en bonne santé. En effet, « Mourir en bonne santé », c’est le vœu le plus cher de tout bon vivant bien portant (Pierre Dac).

Pour atteindre ce sommet de l’Art du bien vivre, quelques petits gestes apparaissent sinon indispensables, du moins nécessaires :

- Se protéger

- Surveiller son état de santé

- Rester, à tout moment, informé(e) sur les dangers qui nous guettent

Stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l’adulte âgé de 60 ans et plus

Principales conclusions de la recommandation de la HAS, juillet 2024

La HAS recommande la vaccination saisonnière des sujets âgés de 75 ans et plus contre le VRS, afin de réduire le nombre d’infections aiguës des voies respiratoires basses liées au VRS. La HAS considère que le vaccin Arexvy et le vaccin Abrysvo peuvent être utilisés dans le cadre de cette recommandation. De plus, la HAS recommande la vaccination chez les sujets âgés de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement BPCO) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque) susceptibles de décompenser lors d’une infection à VRS.

Par ailleurs, la HAS rappelle l’importance de l’adoption des gestes barrières et de la vaccination contre la grippe et contre la Covid-19 comme mesures de prévention des infections respiratoires : cliquez ici

Un webinaire est disponible sur le sujet, accessible à ce lien

La prévention des maladies à transmission vectorielle

Les maladies à transmission vectorielle sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs, essentiellement insectes et acariens hématophages. Santé publique France participe à leur surveillance.

La Dengue

La dengue est une maladie infectieuse due à un arbovirus : le virus de la dengue. Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes : Aedes aegypti et Aedes albopictus aussi appelé moustique tigre. Ce vecteur est installé dans 67 départements métropolitains.

Prévention individuelle

Elle repose sur la vaccination et surtout sur la protection contre la piqûre des moustiques Aedes.

La vaccination contre la dengue

- (Dengvaxia ®, sera retiré du marché fin 2024) utilisé dans la stratégie de lutte contre la dengue dans les départements français d’Outre-mer. Il peut, sous conditions, être proposé dans les territoires français d’Amérique

- Vaccin Qdenga® du laboratoire Takeda, pour la prévention de la dengue chez les personnes de plus de 4 ans.

Plus d’infos à ce lien

Les moyens de protection contre les piqûres de moustiques

Répulsifs en sprays ou crèmes, serpentins, diffuseurs électriques, vêtements longs, moustiquaires. Une protection particulièrement nécessaire la journée, les moustiques vecteurs Aedes piquant surtout la journée, essentiellement à l’extérieur des maisons, avec une activité plus importante en début de matinée et en fin de journée.

Prévention collective et lutte antivectorielle

Ils reposent non seulement sur la lutte antivectorielle (larvicide, adulticide), mais aussi sur la lutte communautaire (détruire La destruction des gîtes larvaires potentiels autour des habitations et se protéger contre les piqûres de moustique).

Cette prévention, collective et lutte antivectorielle, s’applique aussi contre le chikungunya et le zika.

Le chikungunya

Le chikungunya est une maladie virale transmise par des moustiques du genre Aedes, Aedes aegypti et Aedes albopictus (moustique tigre).

Une maladie classiquement de la zone intertropicale qui peut se transmettre aussi en zone tempérée (France métropolitaine métropole et Europe).

Pas de vaccin ou de traitement spécifique contre cette maladie.

Le Zika

Le Zika est une maladie virale transmise principalement par les moustiques mais aussi par voie sexuelle. Cette maladie induit un risque d’infections embryofoetales et de malformations congénitales en cas d’infection pendant la grossesse.

Pas de vaccin ou de traitement spécifique contre ce virus.

Les principaux messages de prévention à l’attention…

Des personnes qui se rendent dans une région à risques

- Consulter les conseils aux voyageurs sur le site du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)

Des personnes atteintes de la dengue, du chikungunya ou du Zika

- Éviter la propagation de la transmission :

- Portez des vêtements amples et couvrants

- Appliquez des répulsifs cutanés

- Utilisez des ventilateurs

- Limitez vos déplacements

- D’autres moyens peuvent être utilisés : moustiquaires, diffuseurs électriques, serpentins en extérieur

- Informez-vous, par exemple avec cette infographie ou ce podcast

- Enfin, n’oubliez pas de signaler sans attendre chaque cas de ces infections à la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires de l’ARS de votre région.

Restons vigilants face à la recrudescence de la coqueluche en Europe, appel à une vigilance renforcée en France

Selon les données actualisées de surveillance en 2022 et 2023, il y a une recrudescence de la coqueluche en France et en Europe depuis le début de l’année 2024.

Cette infection bactérienne due principalement à la bactérie Bordetella pertussis est très contagieuse, plus contagieuse que la varicelle et autant que la rougeole. Elle se transmet par voie aérienne, et en particulier au contact d’une personne malade présentant une toux.

La transmission se fait principalement au sein des familles ou en collectivités.

Les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés (les moins de 2 mois) sont les plus touchés par les formes graves, les hospitalisations mais aussi les décès.

Les personnes à risque de formes graves de coqueluche sont, au-delà des nourrissons non protégés par la vaccination, les personnes souffrant d’une maladie respiratoire chronique (asthme, broncho-pneumopathies chroniques obstructives…), les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes. Il est ainsi rappelé que la vaccination est recommandée chez les personnes immunodéprimées, les professionnels de santé (y compris dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les personnes travaillant en contact étroit et répété avec les nourrissons âgés de moins de 6 mois, les étudiants des filières médicales et paramédicales, les professionnels de la petite enfance dont les assistants maternels, les personnes effectuant régulièrement du baby-sitting.

Prévention de la coqueluche

Pour protéger les personnes à risque de formes graves, il est important d’appliquer les mesures de prévention et de se vacciner et de faire vacciner son entourage pour avoir un schéma complet de vaccination.

- La vaccination : elle peut être réalisée à tout âge, elle est le seul moyen de protection contre la coqueluche

- Le traitement antibiotique : les personnes en contact direct avec le malade atteint de coqueluche, peuvent être protégées par la prise d’antibiotiques. Toutefois, la meilleure prévention reste la vaccination.

- Le port du masque : une barrière efficace.

Pour la coqueluche comme pour toute infection des voies respiratoires (rhume, maux de gorge, toux, fièvre), le port du masque est fortement recommandé, et particulièrement

- Pour les personnes présentant des symptômes d’une infection des voies respiratoires, quelle qu’en soit la cause.

- En présence de personnes fragiles, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, dans les espaces clos et dans les transports en commun.

En effet, le port du masque constitue une protection individuelle vis-à-vis de l’infection et du risque de développer une forme grave, mais également une protection collective, permettant de réduire le risque de diffusion au sein de la population et d’infection des personnes à risque de formes graves.

Quelques ressources pour plus d’infos :

- Coqueluche – vaccination adultes (Santé Publique France) : cliquez ici

- Coqueluche – vaccination femmes enceintes (Santé Publique France : cliquez ici

- Eviter la transmission de la coqueluche (Ameli) : cliquez ici

Encéphalite à tiques en France

Le virus de l’encéphalite à tiques est transmis à l’humain par piqûre de tiques lors des activités professionnelles ou de loisirs, dans les zones boisées humides comme le camping, les randonnées, le ramassage de champignons… Plus rarement, la contamination peut se faire par consommation de lait cru ou de fromage au lait cru principalement de chèvre ou de brebis.

L’encéphalite à tique est une infection qui atteint le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) dans une proportion importante des cas, et 40 % de ceux-ci cas peuvent présenter des séquelles neurologiques pendant plusieurs années.

Prévention et protection contre les piqûres de tiques

Petites par leur taille, les tiques sont difficiles à repérer. Lorsque l’on se promène en forêt, dans des prés ou lorsque l’on jardine, quelques conseils à suivre permettent de se protéger des piqûres

- Se couvrir, en portant des vêtements longs qui recouvrent les bras et les jambes, un chapeau et rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes ;

- Rester sur les chemins et éviter les broussailles, les fougères et hautes herbes ;

- Utiliser des répulsifs cutanés.

En rentrant chez soi après une balade en forêt ou après avoir jardiné, il est conseillé de : - S’examiner et vérifier soigneusement l’ensemble de son corps ;

- En cas de piqûre, retirer le plus rapidement possible la ou les tiques avec un tire-tique ou à défaut une pince fine.

La vaccination contre l’encéphalite à tiques

La vaccination contre l’encéphalite à tiques est recommandée chez les voyageurs adultes et enfants exposés en pays très endémique. Pour en savoir plus : cliquez ici

Catégorie : Santé & Prévention

Anesthésiste-réanimatrice à Paris, Dr Marie-Christine Kayal-Becq s’engage depuis longtemps sur le sujet de la souffrance au travail. Huit ans après le tournage du documentaire retentissant de Jérôme Lemaire (« Dans le ventre de l’hôpital »), dont elle est l’une des protagonistes principales, elle nous parle aussi naturellement des difficultés de l’hôpital que des raisons d’espérer pour les nouvelles générations de médecins…

Quel a été votre cheminement pour participer à la création de la Commission de vie hospitalière au sein de l’hôpital Saint-Louis ?

Quand je suis arrivée à l’hôpital, en 1992, je me suis très vite engagée au sein du Conseil de bloc. Puis j’ai pris conscience des problèmes de fond lorsque j’ai lu le livre de Pascal Chabot, Global Burn Out, qui racontait des situations que j’avais l’impression de vivre ou de côtoyer au quotidien. J’ai commencé à m’intéresser à la sociologie du travail avec l’impression qu’il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond… J’ai formalisé cet engagement en créant en 2017 une commission de vie hospitalière avec un médecin de santé publique pour améliorer les conditions d’exercice des praticiens, au jour le jour. Concrètement, nous nous réunissons tous les 2 à 3 mois en petit groupe pour parler des difficultés que rencontrent les soignants et pour essayer de trouver des solutions adaptées. C’est vraiment une cellule d’écoute. À l’échelle de l’hôpital il y a plein de choses qui peuvent se régler sans qu’on ait besoin de demander au Ministre de la Santé !

« À l’échelle de l’hôpital il y a plein de choses qui peuvent se régler sans qu’on ait besoin de demander au Ministre de la Santé ! »

Quelles évolutions avez-vous constaté concernant les conditions d’exercice des praticiens ?

Quand j’ai démarré ma carrière, il n’y avait pas de repos de sécurité, c’est arrivé un peu tard en France malgré l’évidence de ses bienfaits. C’était une autre époque et il y a eu des avancées importantes. Mais, on parallèle, on a eu la loi HPST avec la tarification à l’activité, ce qui signifie très concrètement qu’on doit faire de l’acte pour apporter de l’argent et assurer le fonctionnement de l’établissement. Cela a contraint à l’augmentation de l’activité et on a été les premiers, dans ma spécialité, à rentrer en crise. Clairement, nous n’étions pas assez nombreux, les chirurgiens ont augmenté leur activité mais nous ne pouvions plus suivre… Les tensions se sont ainsi développées tout comme l’impression, assez latente, de mal faire son travail… C’est un cercle vicieux.

Pensez-vous que les jeunes générations sont mieux préparées à ces « risques psycho-sociaux » ?

Oui, l’omerta se lève progressivement, notamment sur le harcèlement moral et sexuel. Déjà, on en parle et les nouvelles générations sont globalement mieux informées, mieux sensibilisées à la bien traitance professionnelle ou aux problématiques de management. Aujourd’hui il y a 1000 et 1 podcasts qui parle de ça. Les jeunes sont mieux formés tandis que les « dinosaures », qui ont perpétrés ces comportements, sont sur le départ ou ont déjà quitté l’hôpital… À eux de s’approprier, maintenant, ces nouveaux enjeux. Quand on est médecin, on est toujours en situation de manager une petite équipe et on doit être toujours attentif aux personnes avec qui l’on travaille. Il faut faire émerger et développer l’intelligence collective. Je crois beaucoup à cela et on l’a vu, particulièrement, avec le COVID : quand il y a des crises et que tout se casse la figure, on aboutit toujours à des solutions ! C’est sûrement ce qui se passera aussi avec les problématiques de la souffrance au travail à l’hôpital.

« Quand on est médecin, on est toujours en situation de manager une petite équipe et on doit être toujours attentif aux personnes avec qui l’on travaille. Il faut faire émerger et développer l’intelligence collective. »

Que diriez-vous à un interne qui souhaite s’engager dans une carrière à l’hôpital malgré les difficultés et les risques?

D’abord, il faut rappeler que c’est un métier passionnant, profondément humain et très vivant ! Moi, je suis passionnée par mon travail et cela a toujours été mon moteur professionnel. Exercer à l’hôpital, c’est gérer la précarité des patients les plus fragiles et prendre en charge les situations les plus complexes ! Être médecin hospitalier, cela nécessite de prendre en compte ces deux dimensions mais, quand on les a accepté, cela donne aussi beaucoup de sens à sa vie professionnelle. Les statuts ont également beaucoup évolué, il y a plus de souplesse. Si un praticien veut démarrer à plein temps puis basculer à 20% pour s’occuper de ses enfants, c’est beaucoup plus simple aujourd’hui. La sécurité des soins qu’on apporte aux patients s’est aussi améliorée, j’ai vraiment vécu cela de près et c’est impressionnant. Bref, il y a plein de défis pour la nouvelle génération, le tout est de rester ouvert sur les autres et, surtout, de rester optimistes. Tout n’est pas crise, malgré ce qu’on a l’impression d’entendre chaque jour : il y a des résistants et il faut inventer de nouvelles pistes pour améliorer ce qui doit l’être !

« Il y a plein de défis pour la nouvelle génération, le tout est de rester ouvert sur les autres et, surtout, de rester optimistes. Tout n’est pas crise, malgré ce qu’on a l’impression d’entendre chaque jour : il y a des résistants et il faut inventer de nouvelles pistes pour améliorer ce qui doit l’être ! »

Catégorie : Santé & Prévention

L’Assurance maladie propose une pension d’invalidité pour compenser la perte de revenu après un accident ou une maladie non professionnelle. Pour aider les personnes concernées, une nouvelle rubrique « Invalidité » est disponible sur ameli.fr.

Cette rubrique fournit des informations claires et concises sur :

- Les conditions d’accès à la pension d’invalidité.

- Les détails essentiels : dates de versement, montant, reprise du travail.

- Les démarches à suivre : demande de pension, déclaration de revenus.

- La transition vers la retraite.

Des infographies complètent ces articles pour faciliter la compréhension.

Comment y accéder ?

1. Rendez-vous sur ameli.fr

2. Cliquez sur « Droits et démarches selon votre situation »

3. Sélectionnez « Invalidité, handicap »

4. Cliquez sur « Invalidité »

A noter : les déclarations de ressources doivent être faites en ligne via votre compte ameli.

Catégorie : Santé & Prévention

Un petit mémo pour bien comprendre…

Votre centre Mercer est votre interlocuteur dédié pour la gestion de vos frais de santé.

GESTION APPA WASQUEHAL – TSA 40288 – 28039 CHARTRES CEDEX

Tél : 09 72 72 02 24 (appel non surtaxé)

Email dédié : santeappa@mercer.com

Retrouvez également notre fiche pratique sur l’hospitalisation sans avance de frais

Pour obtenir une prise en charge d’hospitalisation, vous avez 3 possibilités :

- Demander à l’établissement hospitalier de saisir votre prise en charge hospitalière

- Contacter votre Centre de gestion Mercer au 09 72 72 02 24 (n° indiqué sur la carte de tiers payant)

- Contacter votre Centre de gestion via le formulaire de contact

Si vous souhaitez réaliser vous-même votre demande via votre espace adhérent APPA, il faudra en premier lieu vous connecter : https://espace-appa.besse.fr/

Une fois connecté(e), vous devez cliquer sur le bloc « Remboursement Santé » pour demander votre prise en charge et réaliser toutes vos démarches avec Mercer.

Ce lien vous amène directement dans l’environnement du gestionnaire Mercer qui a la charge de la partie complémentaire santé des contrats APPA.

Ensuite, cliquez dans l’onglet « Prise en charge » (dans le bandeau gris) :

Lors de votre échange avec Mercer, il faudra obligatoirement vous munir des informations suivantes :

- La date d’entrée dans l’établissement,

- Le numéro FINESS géographique de l’établissement hospitalier,

- Le code DMT,

- Le mode de traitement,

- Le numéro de fax ou l’email de l’établissement hospitalier.

Ces informations sont disponibles auprès de l’établissement hospitalier concerné.