Catégorie : Actus Professionnelles

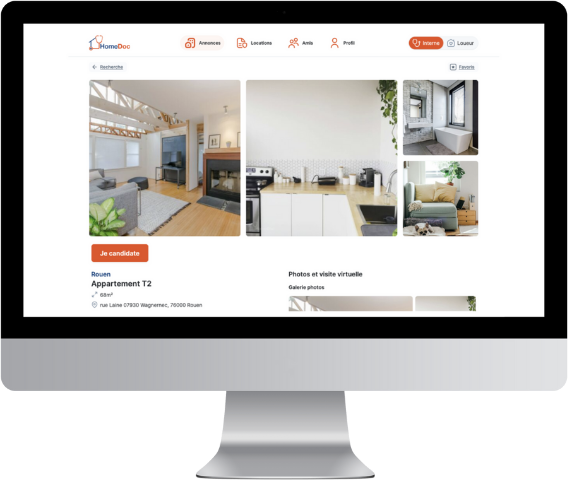

Confronté à la problématique du logement durant sa formation en cardiologie, Dr Olivier Dosseh a créé une plateforme pour mettre en relation les internes et les propriétaires. Le jeune médecin y consacre aujourd’hui une large partie de son temps, à côté de son début de carrière à temps partiel dans une clinique de Rouen.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d’HomeDoc.

Quel est votre parcours et pourquoi avoir lancé cette plateforme ?

J’ai fini mon internat en cardiologie en 2024 et c’est à cette période que j’ai eu l’idée de créer cette plateforme. Son objectif est de faciliter l’accès au logement des internes en les mettant simplement en relation avec des propriétaires, qu’ils soient médecins ou non. La problématique du logement chez les internes, je l’ai rencontrée personnellement et aussi autour de moi, de façon très répétée.

Schématiquement, il y a trois moments où un interne est potentiellement confronté à une problématique de logement.

D’abord, à l’issue de la sixième année de médecine où beaucoup de nouveaux internes changent de ville. Moi, par exemple, j’étais à Paris et j’ai déménagé à Rouen pour faire cardiologie ; j’avais aussi la possibilité d’aller à Tours mais c’est une ville où les hôpitaux sont assez loin du centre… Ensuite, au cours du cursus d’interne, qui dure de 4 à 6 ans, il y a un stage en périphérie obligatoire : c’est le deuxième temps problématique, car on doit faire des allers-retours, ce qui est compliqué vu le rythme, ou vivre à l’internat, mais avec des conditions souvent vétustes et des places limitées. Enfin, il y a la période des stages de 6 mois que les internes doivent exercer dans des centres de référence hors de leur subdivision. Ce sont donc les trois moments où les internes sont susceptibles de déménager, mais

comme le temps passé à l’hôpital est très volumineux (59 heures par semaine, en moyenne, selon la dernière enquête de l’ISNI!), ils peuvent seulement chercher durant leur repos de garde, sans compter que le marché locatif est très tendu, particulièrement à Paris et dans les grandes métropoles.

En m’intéressant aussi, de plus près, au sujet, je me suis aperçu que beaucoup d’internes utilisaient les réseaux sociaux pour s’échanger des annonces de logement. Il y a plus de 40 groupes dédiés, rien que sur Facebook, mais ce n’est pas très optimal, car tout est publié sur le fil d’actualité, ce qui fait qu’on ne sait jamais si l’offre est encore disponible… Il y a aussi un manque de centralisation et de sécurité.

Comment avez-vous démarré le projet ?

Je l’ai lancé seul, accompagné par Pépite Normandie dans le cadre d’un dispositif d’étudiant entrepreneur qui permet de rechercher des mentors pour réaliser son projet. J’ai pu ainsi trouver 3 partenaires dont Arnaud Lemercier, fondateur de Wixiweb, pour le développement web. On a cherché à créer une plateforme qui soit vraiment au plus proche des besoins des internes. La méthodologie, avec ce prestataire technique, ne consistait donc pas à définir un cahier des charges clé-en-main, mais plutôt à développer l’outil de façon progressive en fonction des retours des premiers utilisateurs.

Comment l’avez-vous financé ?

Le poste le plus important repose, logiquement, sur l’accompagnement technique que j’ai pu financer grâce à deux subventions locales, une bourse « French Tech » via l’accélérateur Village by CA (Crédit Agricole) et un prêt d’honneur que j’ai contracté à titre personnel. Je me suis donc endetté pour démarrer le projet en essayant aussi de faire tout ce que je pouvais gérer par moi-même afin de limiter les coûts extérieurs. J’ai également remporté plusieurs concours (Créactif avec la Métropole de Rouen, Prix Pépite avec Pépite Normandie) ainsi qu’une subvention de l’AD Normandie pour du conseil en communication

Quand avez-vous lancé la plateforme ?

Ensuite, j’ai intégré le dispositif « Pépite Normandie » jusqu’en janvier 2025, qui est un autre programme d’accompagnement intensif permettant de rencontrer, chaque jour, un expert de l’entrepreneuriat, dans tous les domaines. Puis j’ai été accéléré au Village by CA avant de pouvoir

Quand avez-vous lancé le site et comment le service fonctionne ?

J’ai eu l’idée à l’été 2024 et j’ai pu lancer une première version du site, en février dernier. Son fonctionnement est très simple. Pour s’inscrire, en tant qu’interne, il faut rentrer son numéro RPPS, qui génère le nom et le prénom de l’utilisateur.trice, avant une vérification à l’aide d’une pièce d’identité. Pour les propriétaires, le dépôt d’annonce est aussi très rapide, en quelques étapes simples, avec la possibilité de publier une visite vidéo du logement.

Les internes peuvent alors rechercher par ville ou par critères, en plus d’un système de notification qui les informent, automatiquement, de nouvelles annonces correspondant à leurs besoins. A partir de là, ils peuvent aller voir les annonces et candidater. La plateforme permet d’utiliser le service « Dossier Facile » (qui certifie les documents de façon sécurisée) et des systèmes de garanties digitales, comme SmartGarant ou Garant.me, pour rassurer les propriétaires. Après, on est sur un public d’internes qui ne pose en principe pas de soucis et sont, à l’inverse, plutôt recherchés grâce à leur statut de salarié de l’hôpital public.

Une fois que l’interne a déposé sa candidature, elle est à l’étude côté propriétaire, qui peut l’accepter ou la refuser. Les candidatures sont volontairement anonymisées, c’est-à-dire que les propriétaires voient juste le type de bail recherché, l’année et la spécialité, les revenus déclarés et les garanties du candidat.

Les candidats sont notifiés dès qu’une demande est acceptée. Ensuite, c’est le principe du « premier arrivé, premier servi » qui s’applique, dès que l’interne intéressé valide en réglant les frais de mise en relation.

C’est l’interne qui paie ?

Oui, pour l’instant, car nous avons intérêt aujourd’hui à attirer d’abord les propriétaires pour avoir des offres sur tout le territoire. Dans le système immobilier « classique », les agences facturent des frais aux deux parties, mais nous sommes dans une configuration de lancement et sur des tarifs raisonnables, adaptés à leurs moyens. C’est un choix de ma part et les frais sont environ 60 % inférieurs à ceux d’une agence classique.

Et que se passe-t-il quand la réservation est validée ?

Aujourd’hui, HOMEDOC intervient uniquement sur le processus de mise en relation, jusqu’à la validation des deux côtés, à partir de laquelle la plateforme donne les coordonnées pour que le locataire et le propriétaire puissent entreprendre les démarches concrètes de location. Finalement, c’est un peu comme Airbnb où, avant de réserver un logement, on ne rencontre pas la personne !

En résumé, HomeDoc est une plateforme de mise en relation dont l’objectif principal est de faciliter l’accès au logement des internes tout en simplifiant la recherche de locataires qualifiés pour les propriétaires. Nous ne pouvons pas intervenir sur les modalités administratives de la signature du bail puisque HomeDoc n’est pas une agence immobilière mais j’avais à coeur de mettre a disposition des outils pour aider les propriétaires, notamment les propriétaires internes : rédaction semi-automatique du bail et des quittances de loyers, etc.

Nous ne sommes pas une agence immobilière, car cela est très réglementé ; en revanche nous offrons beaucoup d’infos et de ressources pour faciliter les étapes suivantes, comme un système de bail pré-rempli ou nos propres conditions d’utilisation qui stipulent, par exemple, que le propriétaire s’engage à louer le logement à l’interne qu’il a accepté sur HomeDoc.

Le développement du service se base aussi sur la confiance, le bon sens et le suivi que nous faisons au quotidien… Cela est d’autant plus facile que nous travaillons avec une communauté qui est fiable et souvent « confraternelle », notamment dans le cas de propriétaires médecins.

Comment la plateforme a-t-elle été accueillie ?

Je pense qu’on a déjà prouvé qu’elle répondait à un réel besoin car on a plus de 5 300 personnes qui s’y sont inscrites depuis mi-février, dont 1 500 internes avec des profils vérifiés. A l’heure où on se parle (début octobre), il y a plus de 400 annonces actives et une centaine de nouvelles inscriptions chaque semaine. L’enjeu pour nous est vraiment de développer l’offre de logements pour répondre aux besoins sur l’ensemble du territoire. Dans la communication, je mets beaucoup en avant l’impact social du service car le logement des internes (et même, plus généralement, des médecins) est vraiment au cœur des problématiques de santé actuelles, par exemple sur le sujet des déserts médicaux ou des opportunités de mobilité professionnelle à accompagner.

Favoriser la mobilité des internes, c’est déterminant car ça peut aussi les inciter à découvrir d’autres territoires en levant certains freins, comme celui de la recherche de logement…

Rédacteur : Gabriel Viry, Directeur de l’agence KIBLIND

Catégorie : Actus Professionnelles

En savoir plus

- Arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051862353

- Arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d’astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051862343

Depuis le 1er juillet 2025, les indemnités et forfaits liés aux astreintes des praticiens hospitaliers ont été revalorisés à titre transitoire jusqu’au 31 octobre :

- +50% pour les indemnités forfaitaires d’astreinte

- +30% pour les forfaits d’astreinte

Par exemple, l’indemnité passe de 44,52 € à 66,78 € pour une nuit complète ou deux demi-journées.

Le forfait maximal atteint 240,75 €, voire 259,43 € pour les activités liées au bloc opératoire.

À partir du 1er novembre, une réforme structurelle entre en vigueur avec :

- Une forfaitisation généralisée des astreintes

- Un système plus lisible et adapté à l’intensité réelle du travail, y compris les actes de télémédecine

- Des planchers et plafonds fixés entre 70 € et 280 € selon les situations

Le nombre de lignes d’astreinte pouvant bénéficier d’un même forfait est limité à 40% de l’ensemble des astreintes de l’établissement.

Temps d’intervention toujours comptabilisé

- Trajet inclus, 1h aller-retour est décomptée forfaitairement

- Chaque 5h cumulées (intervention + trajet) = une demi-journée de service

- Objectif : garantir le respect des 48h max de travail hebdomadaire

Nouvelles règles sur les obligations d’astreinte

- Limitation du nombre d’astreintes le week-end pour les praticiens hospitaliers, enseignants et contractuels (2 astreintes le samedi après-midi et 2 le dimanche/jours fériés par mois), sauf volontariat

- Dispense automatique possible dès 60 ans ou pour toute femme enceinte, sur simple demande

Une évaluation annuelle du dispositif est prévue, pour adapter au mieux les conditions d’exercice des praticiens.

Rédactrice : Célia Fernandes, Assistante Chargée Marketing chez Bessé.

Catégorie : Actus Professionnelles

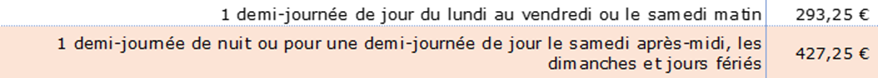

La permanence des soins à l’hôpital sous forme de gardes sur place ou d’astreintes est une des contraintes les plus exigeantes de l’exercice hospitalier.

Contrairement à l’exercice libéral, il n’est pas possible aux praticiens exerçant à l’hôpital de s’y soustraire sauf problème médical ou si on est âgé d’au moins 60 ans.

Récemment, le régime d’astreinte a fait l’objet d’une réforme importante visant la mise en œuvre d’un régime de forfaitisation. C’est l’occasion pour l’APPA de refaire un point complet sur la réglementation en vigueur.

En savoir plus

La rémunération de la permanence des soins est l’objet de plusieurs arrêtés. Les derniers en vigueur sont :

- Arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’organisation et à l’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051862353

- Arrêté du 8 juillet 2025 portant revalorisation à titre temporaire des indemnités forfaitaires d’astreintes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051862343

L’organisation de la permanence des soins à l’hôpital pour les praticiens seniors est régi par un arrêté qui a été modifié de multiples fois depuis sa première parution. Il s’agit de :

Ce texte fondamental expose le fonctionnement médical des unités de de soins et médico-techniques en dehors des périodes ouvrées. Il est l’objet d’une mise à jour permanente (on parle de consolidation) en fonction des arrêtés modificatifs intervenus depuis sa parution initiale.

Il définit la place des permanences sur place, des astreintes à domicile et du temps de travail additionnel en fonction des activités concernées.

Il concerne également les docteurs juniors qui sont autorisés à participer au service de gardes et astreintes médicales.

Une instruction ministérielle très importante est parue en 2014 à l’occasion d’une injonction de la Commission européenne qui a considéré que le temps d’intervention en astreintes doit être décompté dans le temps de travail effectif et fait préciser les conditions de réalisation du temps de travail additionnel. Il s’agit de l’Instruction n° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Il existe aussi un texte spécifique pour les internes :

Une instruction a récemment accompagné la refonte du régime d’indemnisation des astreintes à domicile des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des personnels enseignants et hospitaliers dans les établissements publics de santé :

Rédacteur : Dr Jacques TREVIDIC, Administrateur de l’APPA.

Catégorie : Actus Professionnelles

Le décret du 4 juin 2025 prolonge le dispositif exceptionnel de sur majoration des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière. Ce dispositif, initialement prévu pour une durée de trois ans à compter de décembre 2021, est désormais prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

Pour consulter le texte complet : Journal Officiel – Décret du 4 juin 2025

Qui est concerné ?

Tous les fonctionnaires et contractuels relevant de la fonction publique hospitalière (FPH).

En quoi consiste la surmajoration ?

Les heures supplémentaires effectuées dans les établissements hospitaliers publics bénéficient d’un taux de rémunération revalorisé (article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002). Cette mesure vise à reconnaître l’engagement des personnels hospitaliers face à la surcharge de travail et à soutenir l’attractivité des établissements.

Ce que change le décret du 4 juin 2025 :

- La prolongation de la sur majoration jusqu’au 30 septembre 2025 (au lieu d’un arrêt initial prévu en décembre 2024).

- La mise à jour de références juridiques : les mentions à la loi de 1986 sont remplacées par les nouveaux articles du Code général de la fonction publique, pour se conformer à la réforme de la codification du droit de la fonction publique.

Rédactrice : Anna Pecoraro, Chargée de Marketing chez Bessé.

Catégorie : Actus Professionnelles

Bonne nouvelle !

Les contrats APPA prévoient une compensation de 10% pour pallier cette nouvelle disposition.

Depuis le 1er mars 2025, les agents publics, fonctionnaires comme contractuels de droit public, bénéficiant d’un congé de maladie, voient leur part de traitement maintenu réduite à 90% au lieu d’en percevoir l’intégralité durant un temps donné. Les fonctionnaires perçoivent désormais 90% de leur traitement pendant trois mois (au lieu de 100%) puis, sans changement, 50% les neuf mois suivants.

Qui est concerné ?

Tous les statuts hospitaliers couverts par les contrats APPA.

Disposition applicable

Au congé de maladie ordinaire exclusivement.

Lors d’un congé de maladie ordinaire, la prise en charge de la rémunération statutaire est désormais différente et surtout moins protectrice.

La perte de rémunération sera immédiate durant les 3 premiers mois du congé de maladie ordinaire (CMO), aussi bien pour les émoluments hospitaliers que pour les primes et indemnités qui étaient indemnisées à hauteur de 100% durant les 3 premiers mois du CMO.

Concernant le jour de carence, qui n’a pas évolué et demeure unique à ce stade, il convient de le décompter de l’appréciation des droits à congé maladie, sauf exceptions. Pour rappel, à ce titre, aucune rémunération n’est versée le premier jour à compter duquel l’absence de l’agent à son travail est justifiée par un arrêt de travail, à hauteur d’un trentième.

Rédacteur : Christophe Vérillaud, Responsable Affinitaire chez Bessé.

Catégorie : Actus Professionnelles

Au Journal Officiel deux arrêtés ont été publiés et concernent la modification des modalités de la prime d’engagement.

Une politique d’attractivité renforcée :

En complément de cette prime, le ministère de la Santé encourage les établissements à mettre en place des actions de valorisation des carrières hospitalières. Ces initiatives, combinées à des dispositifs tels que les primes d’engagement, visent à fidéliser les professionnels dans un contexte de tensions croissantes sur le recrutement médical.

.

Dans un premier temps, l’arrêté du 23 janvier 2024 permet aux spécialités confrontées à des difficultés de recrutement au sein des établissements publics de santé de bénéficier d’une prime d’engagement de carrière hospitalière. Elle s’adresse aux praticiens contractuels et aux assistants des hôpitaux, dont les diplômes d’études spécialisées sont :

- Anesthésie- réanimation

- Psychiatrie

- Radiologie

La liste de ces spécialités est fixée pour trois ans, révisable annuellement.

L’attribution de la prime est encadrée par plusieurs critères définis dans l’arrêté modifié du 14 mars 2017 :

Éligibilité :

- Les praticiens doivent exercer dans un établissement public de santé.

- Leur statut (praticien contractuel ou assistant des hôpitaux) et leur spécialité doivent répondre aux critères définis.

Montant de la prime :

- Le montant varie en fonction du temps de travail effectué. Les praticiens exerçant à temps partiel percevront une prime calculée au prorata de leurs obligations de service.

- Des précisions sont apportées quant aux modalités de calcul pour les contrats partagés entre plusieurs établissements.

Engagement requis :

- Les bénéficiaires de la prime s’engagent à poursuivre leur activité hospitalière pour une durée minimale. Cet engagement permet de garantir la stabilité des équipes dans les spécialités concernées.

- En cas de non-respect de cet engagement (démission avant la durée prévue, changement d’établissement hors critères éligibles, etc.), une partie ou la totalité de la prime devra être remboursée.

Modalités administratives :

- Les établissements doivent transmettre une demande d’attribution de la prime au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.

- Une validation administrative précède le versement de la prime, qui sera ensuite intégrée à la rémunération mensuelle des praticiens.

Catégorie : Actus Professionnelles

Pour vous aider à y voir plus clair sur votre rémunération, l’APPA vous propose un décryptage de vos primes et indemnités, et ce par statut hospitalier !

Ce mois-ci, nous avons décidé de dédier cet éclairage au statut de praticien hospitalier.

En plus de vos émoluments hospitaliers de base, vous pouvez disposer de différentes primes et indemnités versées par votre employeur.

Des revenus complémentaires les plus fréquents, à ceux qu’on a tendance à omettre, l’APPA a tout examiné pour vous !

Les indemnités de participation à la Permanence des Soins (PDS)

La Permanence des Soins (PDS) est inscrite dans la loi et représente une mission de service public. Elle permet aux patients d’être pris en charge, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.

Indemnités de sujétion

Cette indemnité correspond au temps de travail réalisé dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié. Son montant s’établit de la façon suivante :

- Pour une nuit, un dimanche ou un jour férié : 267,82 € brut mensuel,

- Pour une demi-nuit ou un samedi après-midi : 133,90 € brut mensuel.

Indemnité du temps de travail additionnel (TTA)

Le temps de travail additionnel indemnise le fait de dépasser la durée de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur quatre mois. Son versement a donc lieu tous les 4 mois.

Indemnisation des gardes et astreintes

Les indemnités de gardes et astreintes ont été mises en place pour compenser le fait que les praticiens doivent rester disponibles à tout moment pour intervenir en cas d’urgence. Ils perçoivent donc, à ce titre, une indemnité de base, et, si nécessaire, une indemnisation sur les déplacements réalisés. Il est important de rappeler que le temps de travail effectué lors d’astreintes prend en compte les temps de déplacement du domicile du professionnel de santé à l’hôpital (voir détails qui vont suivre sur l’indemnité de déplacement).

Les indemnités TTA et gardes et astreintes sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Indemnité de déplacement

Cette indemnité vient s’ajouter à l’indemnisation des gardes et astreintes car elle tient compte du temps réellement travaillé, temps de trajet pendant les déplacements inclus. Son calcul est très variable et dépend bien sûr du nombre d’heure de trajet que vous cumulez.

Les indemnités et primes visant à développer le travail en réseau

Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL)

Cette prime a été instaurée pour développer l’activité sectorielle des psychiatres à l’extérieur de l’établissement psychiatrique. Son montant s’élève à 420,86 € brut par mois.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

A noter : Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée et au versement de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1.

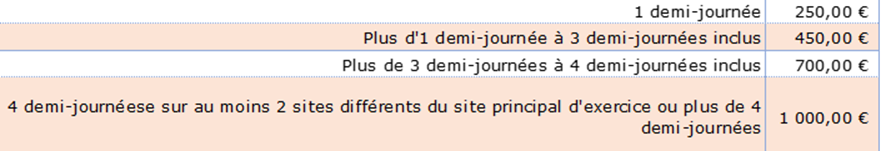

Prime Exercice Territoriale (PET)

Anciennement nommée « prime multisites », la PET est destinée aux PH évoluant dans plusieurs établissements. Son montant varie en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journée passées en dehors du site principal d’exercice.

Primes de solidarité territoriale (PST)

Cette prime vise à favoriser les remplacements de praticiens sur la base du volontariat entre établissements publics de santé. Elle permet ainsi de valoriser l’implication des praticiens au-delà des obligations de service, à des tarifs supérieurs à ceux de l’intérim. La prime de solidarité territoriale est versée au praticien par l’établissement dans lequel il est nommé ou recruté, chaque mois échu. L’établissement où la mission est réalisée rembourse ensuite l’établissement employeur, conformément à la convention-cadre.

Les autres primes et indemnités

Indemnité d’Engagement de Service Public Exclusif (IESPE)

Cette indemnité est versée aux praticiens qui s’engagent pour une période de trois ans renouvelables à ne pas exercer une activité libérale. Son montant s’élève à 1 010 € brut par mois.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.

Indemnité correspondant à une part complémentaire variable de rémunération subordonnée au respect d’un engagement contractuel avec des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté

Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens nommés à titre permanent.

Indemnité pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé

Les indemnités de fonction des responsables médicaux

Le montant et les modalités de versement des indemnités qui vont suivre sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Indemnité chef de service

Le temps dédié à l’exercice des fonctions de chef de service doit être comptabilisé dans les obligations de service. Le chef de service peut bénéficier d’une formation à sa prise de fonction. Le montant de ces indemnités s’élève à 200 € brut par mois.

Indemnité chef de pôle

Une indemnité de fonction s’élevant à 400 € brut par mois est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle.

Indemnité de fonction du Président de la Commission médicale d’établissement (PCME), Vice-président du directoire

Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés. Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire. L’indemnité est fixée à 600 € brut par mois.

Indemnité de fonction du Président de la Commission médicale de groupement (PCMG)

L’indemnité est fixée à 600 € brut par mois.

A noter : Les indemnités mensuelles peuvent se cumuler avec les différentes fonctions (chef de service, de pôle, PCME, PCMG) dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter nos équipes Bessé-APPA, spécialistes des carrières hospitalières : appa@besse.fr / 01 75 44 95 15

Sources :

- Ressources humaines

- Santelegibase

- Rh-publiques

- Code de la Santé Publique (Sous-section 5 : Rémunération. (Articles R6152-23 à R6152-25)

Catégorie : Actus Professionnelles

En 2024, suite à la réforme des retraites, l’APPA s’est associée à l’initiative du SPH et de plusieurs partenaires pour éditer un guide pratique et complet sur « la retraite du praticien hospitalier ».

Différentes générations se côtoient au sein de l’hôpital n’ayant pas les mêmes aspirations ou parcours d’exercice professionnel et de carrière. Ces générations se voient catégorisées en classes d’âge à qui sont attribuées des caractéristiques résultant des circonstances sociales et culturelles ayant marqué la première étape de leur vie. D’autres facteurs interviennent comme l’émergence de nouvelles tendances au sein de la société. Les expériences de vie influencent les comportements et les valeurs des générations. Céline Marty, professeure agrégée et chercheuse en philosophie du travail, s’interroge sur la centralité du travail dans nos vies et à rebours de cette réforme des retraites qui prévoit de travailler davantage, elle se penche sur les aspirations à « ralentir » exprimées par une partie de la jeunesse.

Que vous apparteniez à la génération des baby-boomers, des X,Y,Z ou même l’Alpha, cette réforme des retraites mise en œuvre le 1er septembre 2023 vous concerne tous. Elle a modifié l’âge de départ à la retraite des affiliés nés à compter du 1er septembre 1961 et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein.

Le système de retraite est structuré autour de plusieurs composantes de régimes obligatoires visant à améliorer les droits :

- La retraite de base par répartition dans le cadre du régime général.

- La retraite complémentaire des salariés du secteur privé AGIRC et l’ARRCO, et pour les hospitaliers l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités locales).

En plus de ces régimes obligatoires, une retraite dite « surcomplémentaire » permet à certains retraités de compléter leurs revenus au travers de dispositifs facultatifs proposés par certaines entreprises.

Pour les actifs libéraux

La retraite de base dépend de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). La retraite complémentaire des professions médicales est gérée par 5 sections professionnelles de la CNAVPL, organisées par métier. Les règles spécifiques de fonctionnement du régime complémentaire des médecins sont définies par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF). Il existe enfin des produits d’épargne retraite individuels comme le plan d’épargne retraite populaire (PERP), les dispositifs Madelin, etc. Ces dispositifs fonctionnent par capitalisation.

Comment sera calculée la retraite quand on a cotisé à plusieurs régimes de retraite ?

Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de retraite au cours de votre vie professionnelle, vous serez pluri pensionné. Dans ce cas, toutes les caisses de retraite (de base et complémentaires) auxquelles vous avez cotisé vous verseront une pension dont le montant varie en fonction des modes de calcul fixés par chacune d’elles.

Le montant total de votre retraite sera déterminé en additionnant le montant de vos différentes pensions.

Dans votre compte retraite sur le site info-retraite, vous pouvez effectuer une estimation du montant de vos retraites:

Catégorie : Actus Professionnelles

Le 23 octobre, deux décrets ont été publiés au Journal officiel. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une loi de juillet 2023 visant à renforcer l’égalité professionnelle et l’accès des femmes à des postes de responsabilité.

Pour plus d’information, cliquez ici

À partir du 1er juin 2025, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux comptant plus de cinquante agents devront publier chaque année cinq indicateurs clés, permettant de mesurer les écarts de rémunération et de promotion.

Ces indicateurs incluent :

- L’écart global de rémunération entre femmes et hommes pour les fonctionnaires et agents contractuels.

- Les écarts de taux de promotion de corps et de grade entre les sexes.

- Le nombre d’agents du sexe sous-représenté parmi les mieux rémunérés.

Les résultats doivent être publiés sur les sites des établissements et des agences régionales de santé (ARS) d’ici le 30 septembre de chaque année. En cas de non-publication ou de résultats en dessous des attentes, des sanctions financières allant jusqu’à 45 000 euros peuvent être appliquées.

Le second décret précise les cibles à atteindre et la méthode de calcul des indicateurs, incluant des dispositions spécifiques pour l’outre-mer. Cette initiative vise à renforcer la transparence et à promouvoir l’égalité salariale dans la fonction publique hospitalière.

Catégorie : Actus Professionnelles

Le droit au remord, désormais appelé droit au changement de subdivision permet à un interne, sous certaines conditions, de se réorienter vers une autre spécialité au sein de la même ville.

Bon à savoir

Le droit au remords ne peut être exercé qu’une seule fois et l’interne qui bénéficie du droit au remords perd son ancienneté dans la nouvelle spécialité.

Il est important de se renseigner auprès de l’administration de l’université et de la CAPA pour connaître les démarches précises à suivre pour demander le droit au remords.

Qu’est-ce que le droit au remord ?

Le droit au remord est une disposition spécifique dans le parcours de formation des étudiants en médecine du 3ème cycle, qui leur permet de modifier à une reprise seulement, le choix initial de leur spécialité.

Conditions pour bénéficier du droit au remord

- Être interne en médecine : ce droit n’est accessible qu’aux étudiants en deuxième cycle des études médicales, après avoir validé le premier semestre.

- Effectuer la demande dans les délais impartis : le droit au remords peut être exercé au plus tard lors du 4ème semestre de fonctions.

- Obtenir un rang de classement suffisant : l’interne doit avoir obtenu un rang de classement au moins égal à celui du dernier candidat de la discipline souhaitée lors des ECN (Épreuves Classantes Nationales)

- Respecter les règles de la subdivision : le changement de spécialité ne peut se faire qu’au sein de la même subdivision que celle où l’interne est affecté.

Procédure pour demander le droit au remord

- Consulter le doyen de la faculté de médecine de l’université où l’interne est inscrit.

- Remplir un dossier de demande et fournir les pièces justificatives nécessaires.

- Soumettre la demande à la commission d’attribution des postes d’internat (CAPA)

- La CAPA examine la demande et statue sur l’admission au droit au remords.